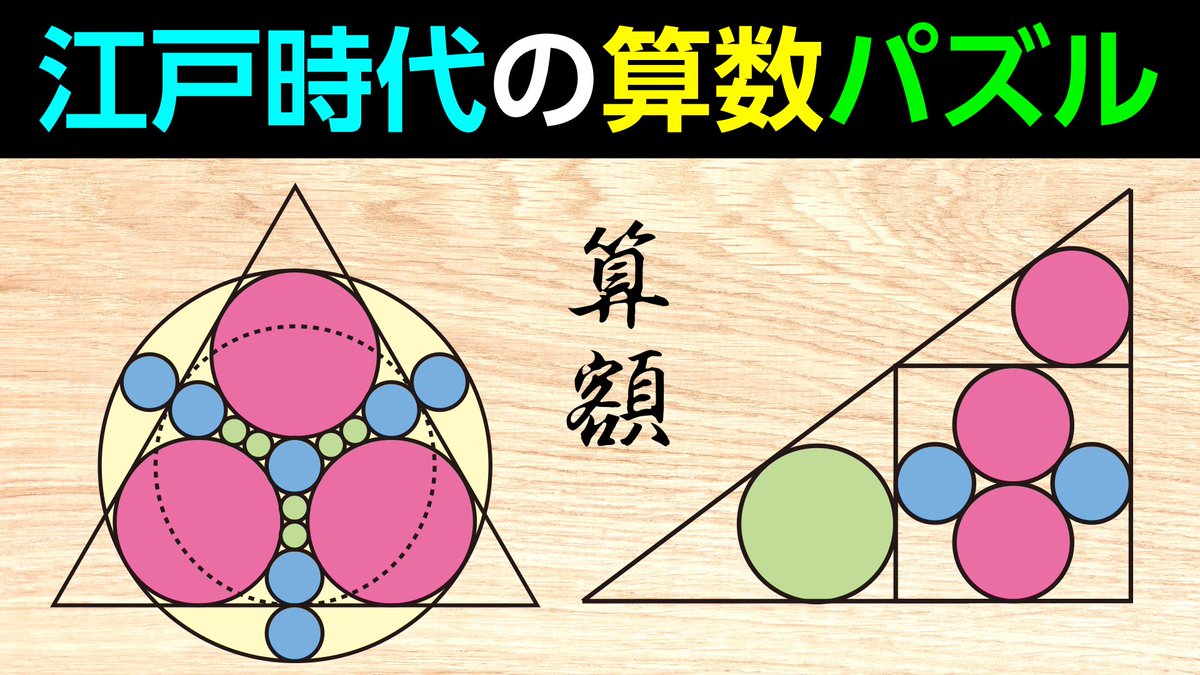

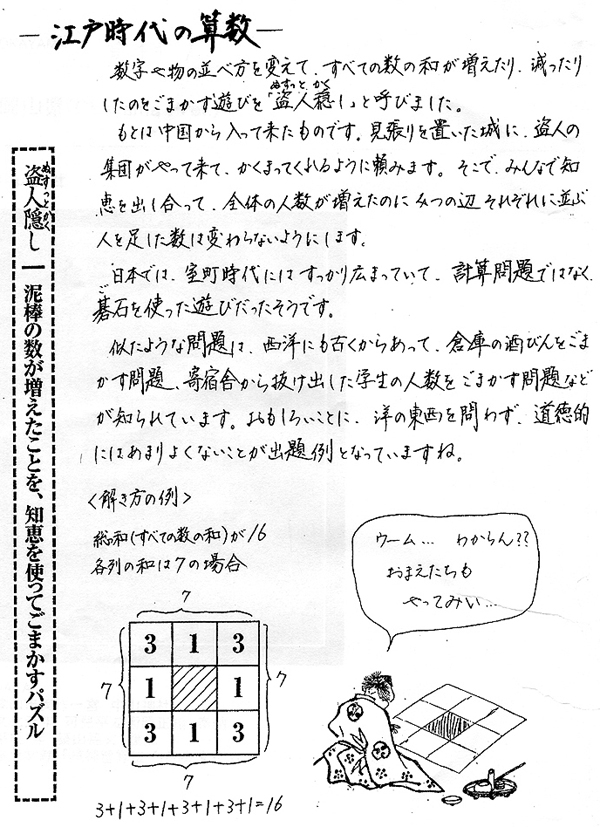

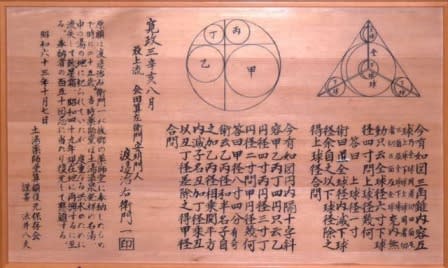

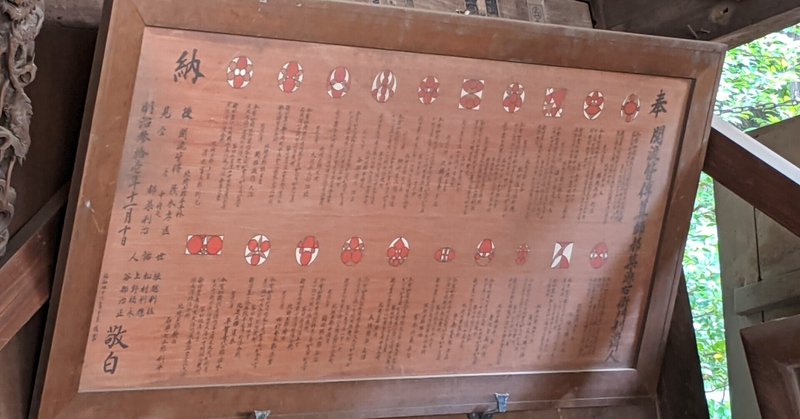

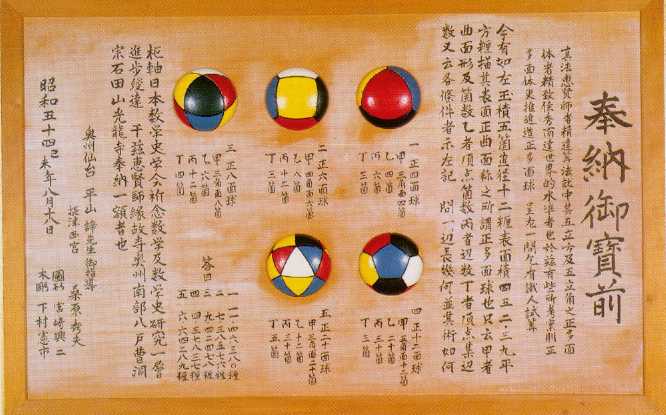

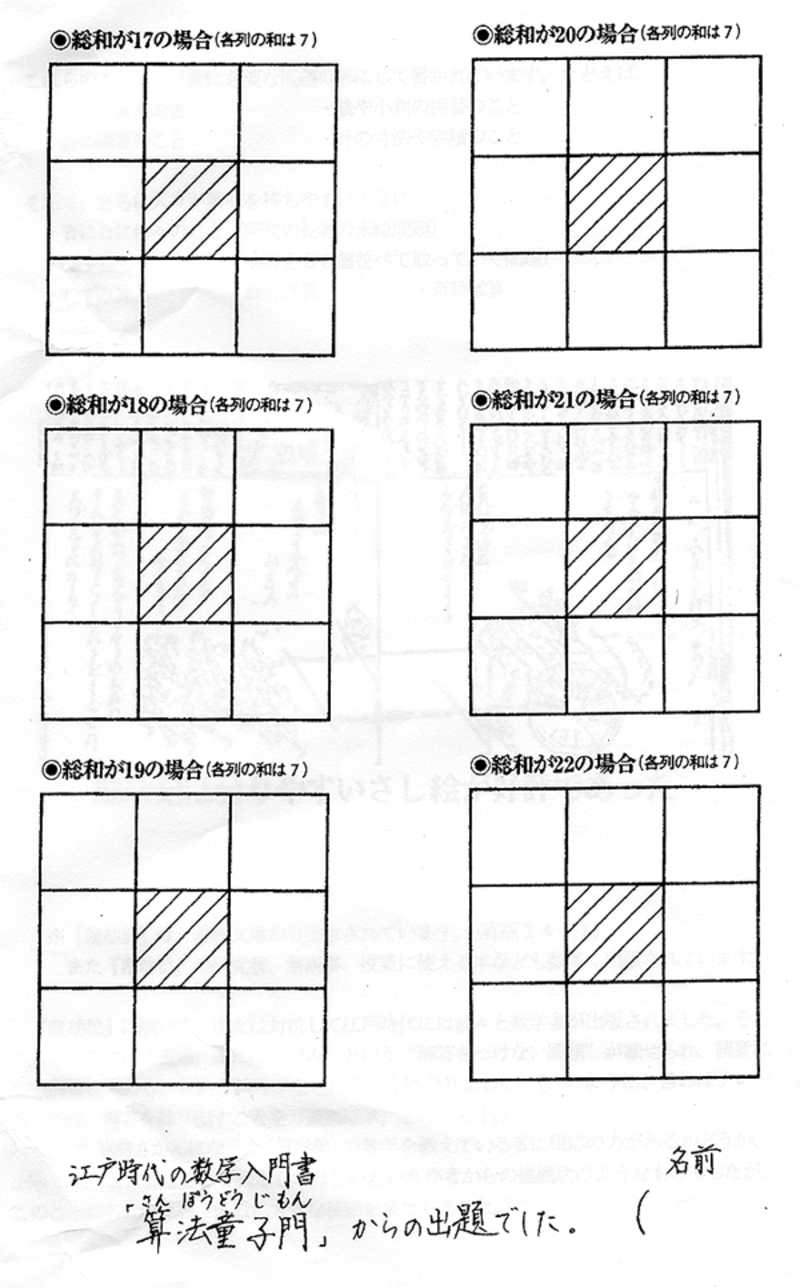

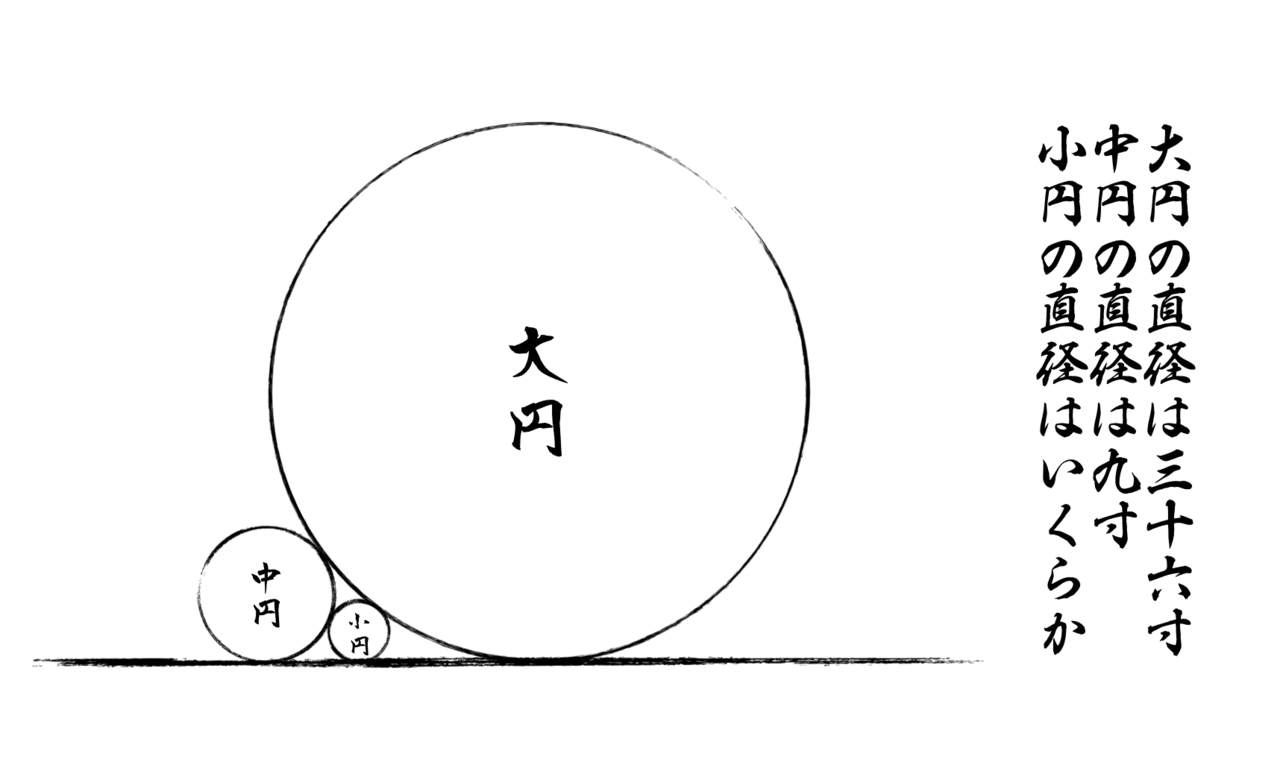

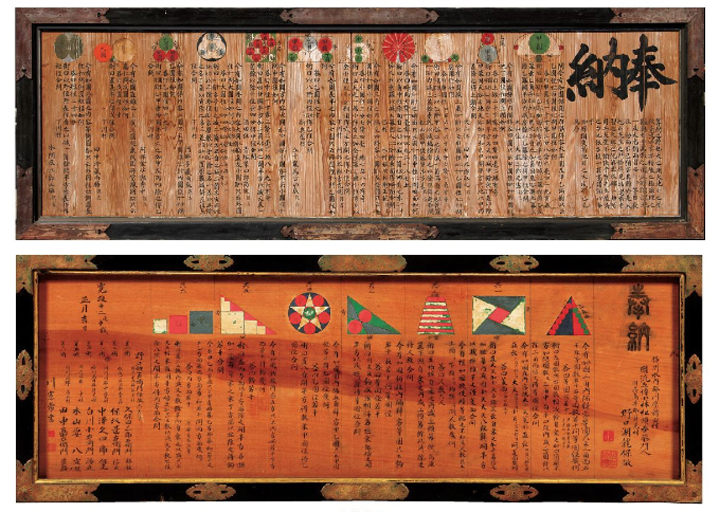

江戸時代後期には多くの庶民が数学を楽し み、各地の神社仏閣には数学の問題を記した絵 馬(算額と呼ばれる)が掲げられた。数学力の 高さが明治時代の西洋の科学の輸入を比較的ス ムースに行わせる原動力になった。 この小論ではその過程を簡単に記す。などのような数学的遊びのある問題を含んでいたため,江戸時代を通じてベストセラーと なった。 (3) 和算発展の背景 有名なものが遺題継承と算額である。遺題とは,ただ問題だけを出題し,その解答は読 者に任せるというものである。問題に挑戦 円陣 図の丸の中に2~9の数字を入れて、縦・横・小円・大円の和が22になるように配置してください。 江戸の数学教科書

江戸時代の 数学の学びの文化 算額の優秀解答を発表 応募総数1 068件の中から くふうを凝らした7解答が受賞 Sankeibiz サンケイビズ 自分を磨く経済情報サイト

江戸時代 数学 問題

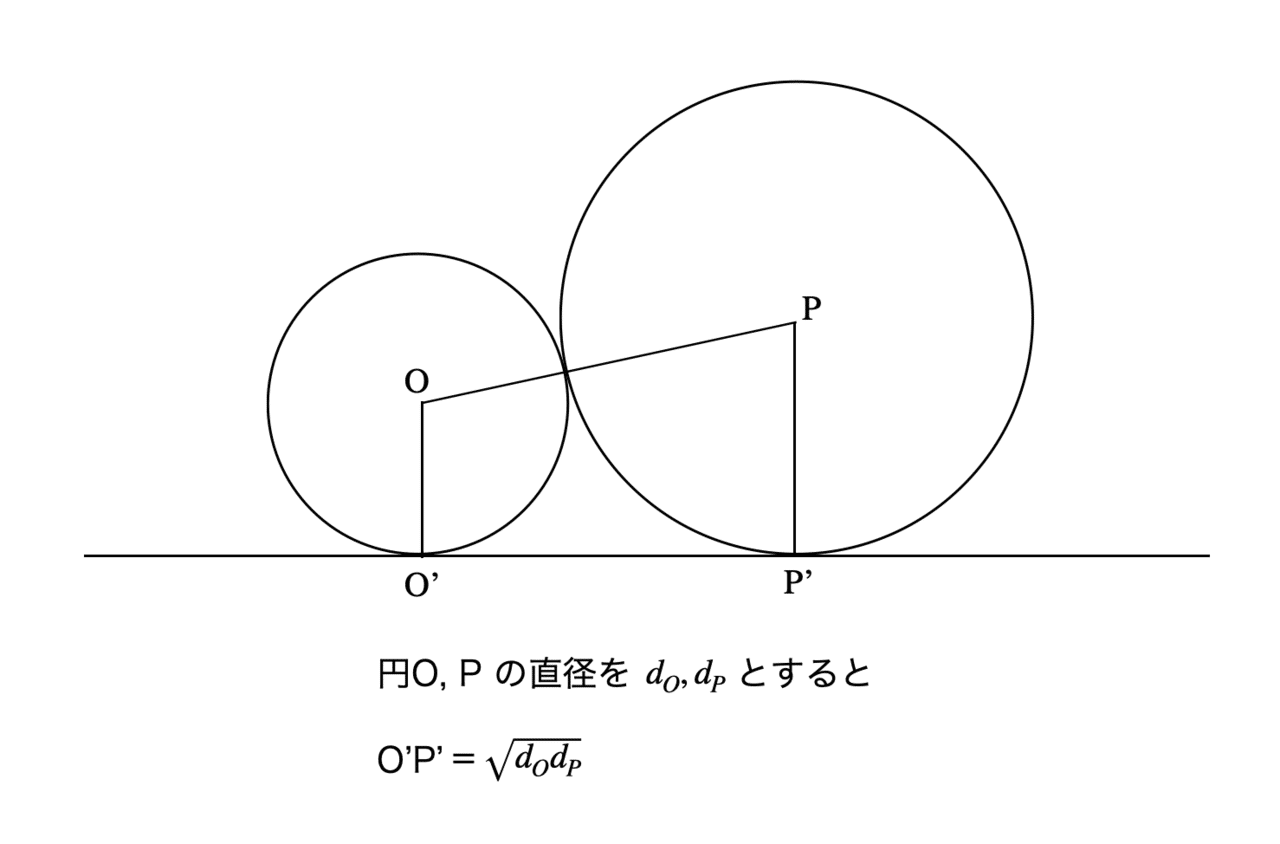

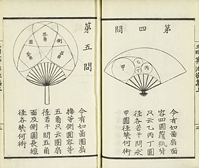

江戸時代 数学 問題-主に、江戸時代の和算家たちが扱った問題を載せています。 和算の問題は、例えば図1のように半径Rの中に半径rの円を4個入れる問題から、だんだんと複雑になっていき、図2でsu=t 2 という関係があることを発見しています。 図1 OO 1 =r, OP=RよりR=江戸時代のしくみ_確認 江戸時代のしくみ_一問一答 江戸時代のしくみ_記述 答 石田三成 1600 大坂の陣 旗本 御家人 1万石 藩 親藩 譜代大名 外様大名 武家諸法度 参勤交代 禁中並公家諸法度 京都所司代 名字、帯刀 武士道 町役人(町名主、町年寄) 約85% 本百姓

第1章 江戸時代初期 江戸の数学

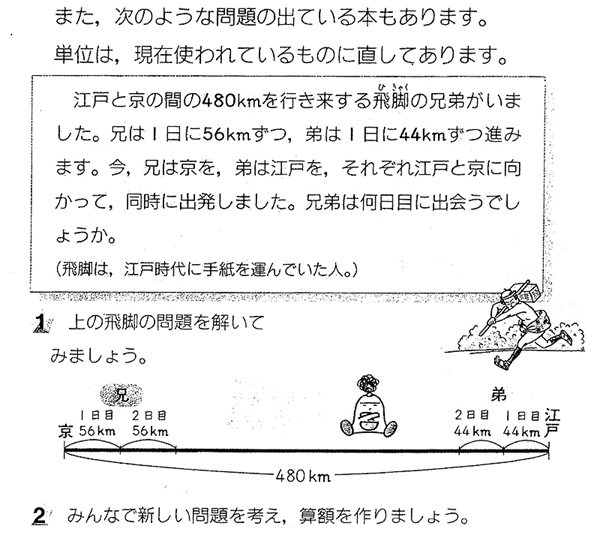

日本で独自に発達した数学「和算」。実は算数の授業で覚えさせられる九九も和算だと、知っていましたか? 「2本足の鶴と4本足の亀が計10匹、足の数は計32本。この時、鶴と亀はそれぞれ何匹?」 「1本の道の端と端から歩き始めた2人が出くわすのは何分後?」など・・・ これらの鶴亀92「江戸時代の数学者が考えていた問題-4」 ネット上で見つけた問題。これも前問と同様にかなりの難問である。 算額の問題再び 長方形に内接する楕円の片隅にある円を求める(下図)、そんな問題が有名な深川英俊の本にあった。江戸時代の「数学の学びの文化」算額の優秀解答を発表 応募総数1,068件の中から、くふうを凝らした7解答が受賞 1400 公益財団法人 日本数学検定協会 公益財団法人 日本数学検定協会 (所在地:東京都台東区、理事長:清水 静海)は、年1月23日

江戸時代の仕組み_確認 カッコに入る適切な語句または数字を答えよ。 1600年の 戦いでは徳川家康の東軍と、石田三成の西軍が戦い家康が勝利した。 家康は 年に征夷大将軍に任命され江戸幕府を開いた。 1614年と1615年の大坂の陣で 家を滅ぼした。 幕府の直接の支配地と旗本、御家人の領地を江戸時代 (えどじだい) に作 (つく) られた日本地図 (にほんちず) 江戸時代 (えどじだい) の天文学者 (てんもんがくしゃ) と世界地図 (せかいちず) 江戸時代 (えどじだい) の数学者 (すうがくしゃ) と数学 (すうがく) の問題 (もんだい)江戸時代の数学問題油分け算 共通 予防技術検定の共通は満点狙い! 過去問から分析してみました 年11月09日 絵本 面白い絵本に出会った! 大人も楽しめる算数・数学の厳選3冊 年02月03日

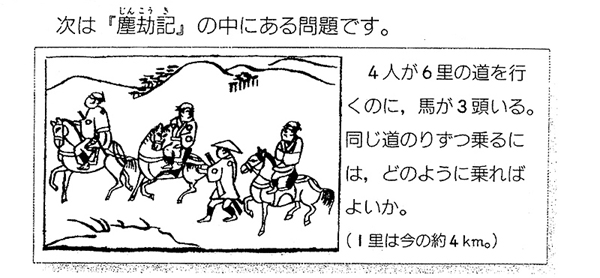

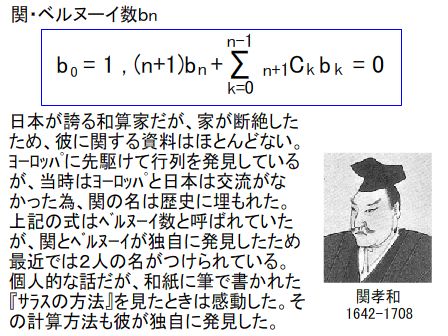

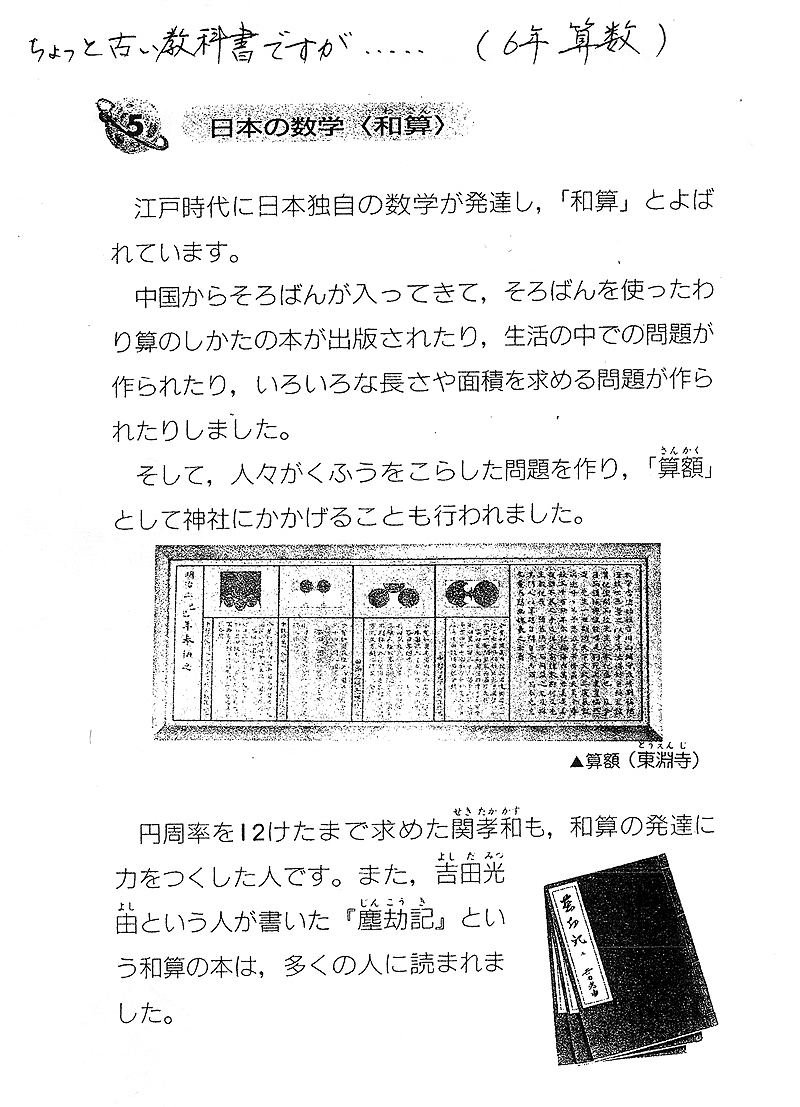

日本の数学和算(わさん)にチャレンジ(6年算数) 日本の数学和算 江戸時代に日本独自の数学が発達し、「和算」とよばれています。 中国からそろばんが入ってきて、そろばんを使ったわり算のしかたの本が出版されたり、生活の中での問題江戸時代の人々を夢中にさせた「和算」 歴史 「和算」とは、江戸時代に日本で独自に発展した数学のことです。 その基本となったのが、中国から伝わった漢文で書かれた数学書です。 江戸時代になると、「和算」が世界に先駆ける業績を上げる一方算額「江戸時代の数学」 お願い お読みになってのご感想をお知らせください。 ⇒ ご感想記入のページにリンク (ここをクリックしてください。

問題に挑戦 和算ナビ

備中矢掛宿における和算の発展 矢掛高校

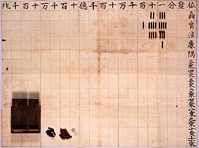

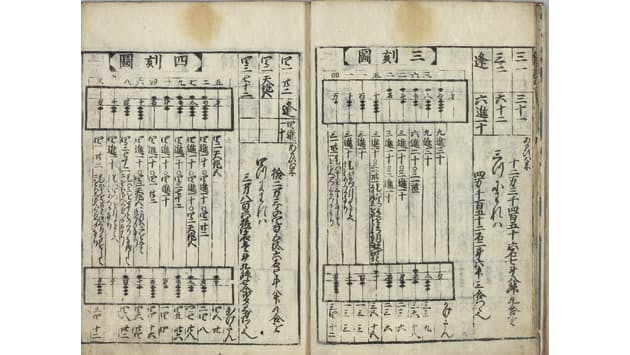

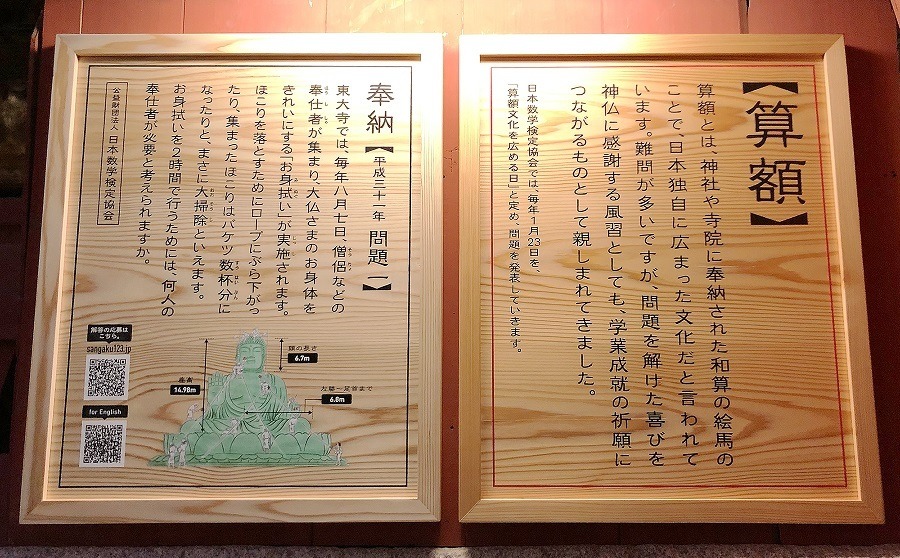

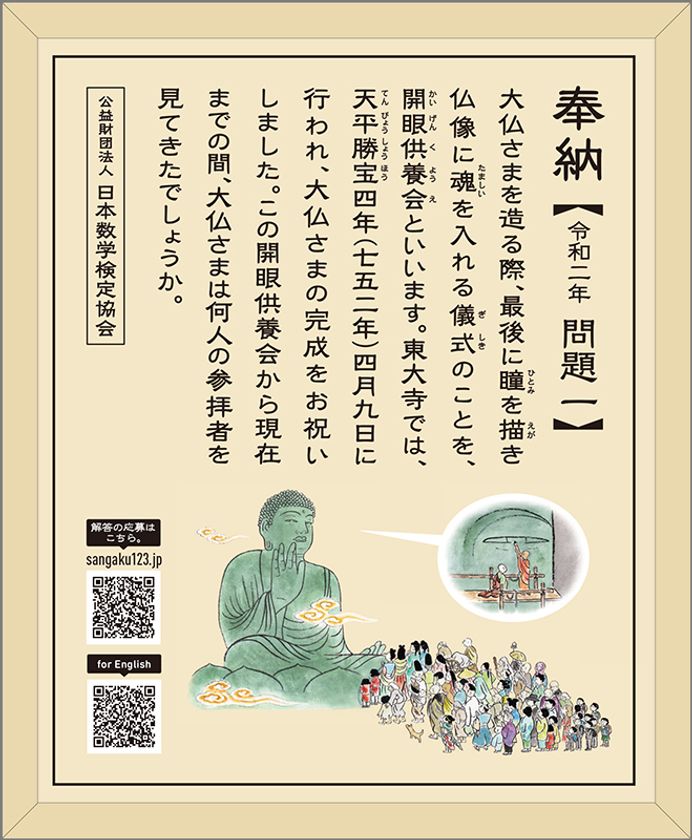

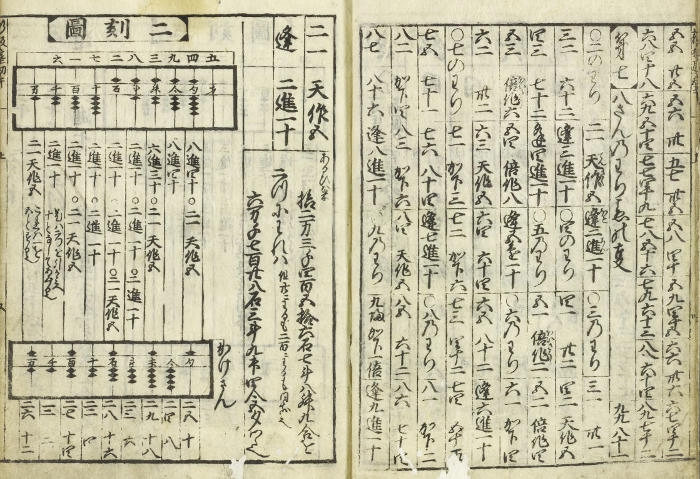

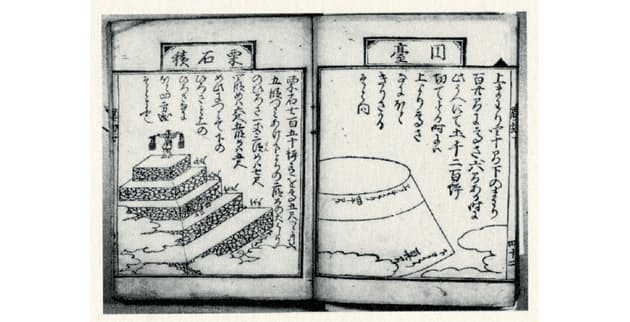

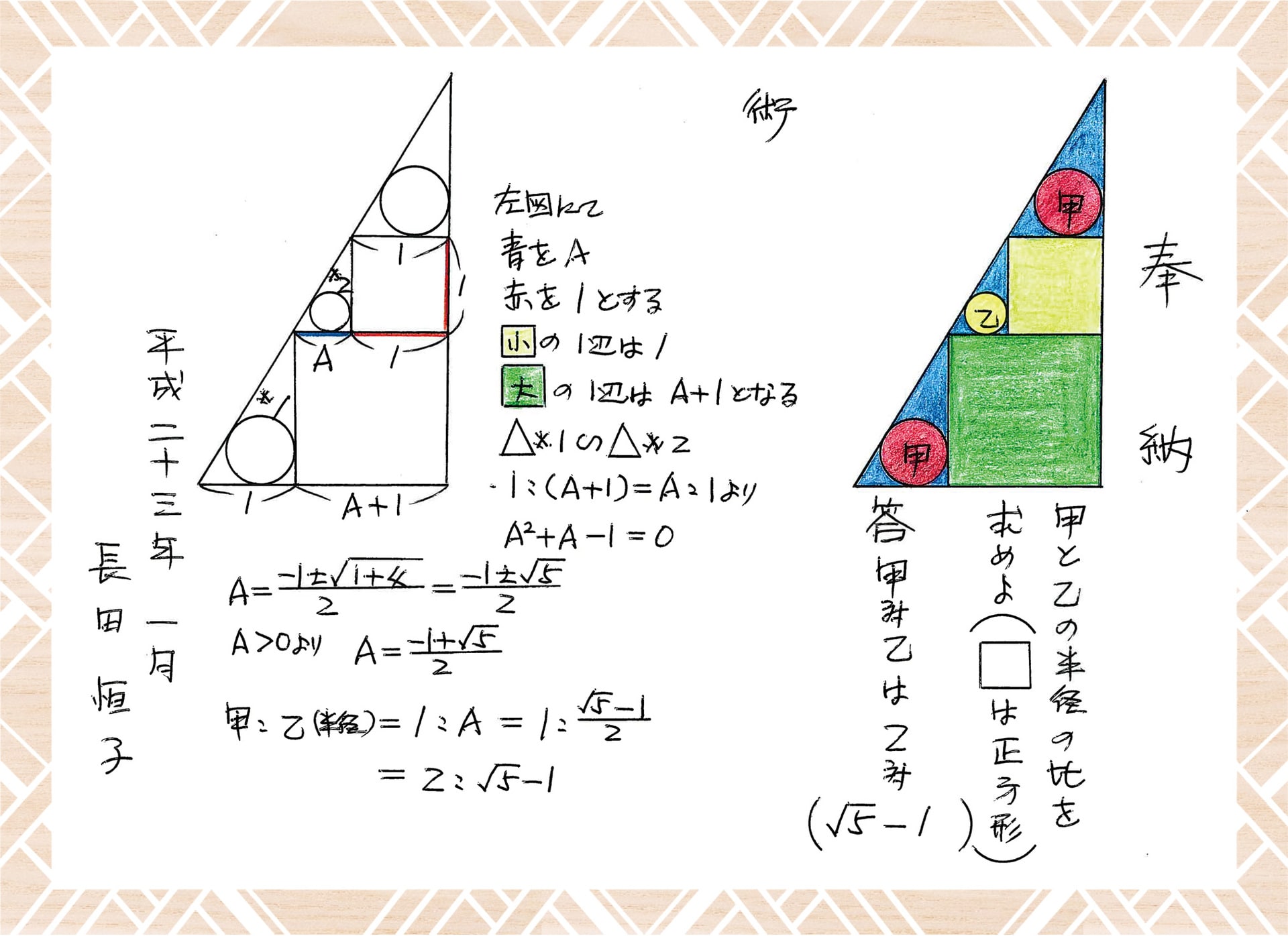

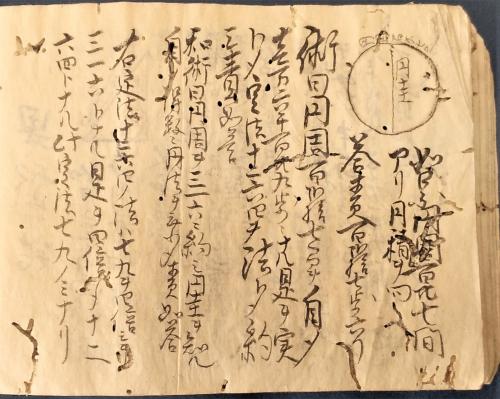

俵杉算 (数列)、互減術 (最小公倍数を求める問題)、公会術 (旅人算)、剰一術 (1次不定方程式の解法)、天元術、零約術 (平方根の近似分数)江戸時代の「数学の学びの文化」を現代に復興 奈良・東大寺で「算額」奉納式を厳かに挙行 算額に掲載した問題の解答を9月10日まで個人・団体から募集 公益財団法人日本数学検定協会(所在地:東京都台東区、理事長:清水 静海)は、年1月23日(木最初の問題はお金1文を毎日2倍にしていくと30日目にいくらになるかを問う。 答えは貫912文(1貫は1000文である)。 次のページには、芥子1粒を毎日2倍していくと50日目に合わせて何粒になるかを問う問題がある。 答えは562,949,953,421,312粒。

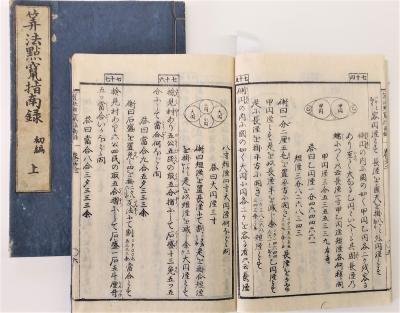

和算入門 つい最近 必要があって 神壁算法 を再調査していて面白いことに気づかされました 直接的には和算の表記法 間接的には関流 最上流論争に繋がるのですが その調査結果を報告したいと思います 再三触れますように 神壁算法 は藤田

江戸時代の数学 継田ブログ ホーム スクール

数学の問題が解けたことを人々は神や仏に感謝し、この算額を奉納しました。 問題を見た人は、一緒家件名解答を考え、算額にしてまた奉納したのです。 この風習は江戸時代中頃から始まり、現在全国に1,000近くの算額が残っています。 江戸の数学数学: 数学1 年,数学2 年,数学3 年 (Shift+左クリック) ※全内容を掲載しておりますが,印刷はできないように設定しております 江戸幕府の成立と支配のしくみ 江戸幕府の成立 問題(後期中間改) 次の文章中の①,②に適語を入れよ。

和算への旅

日本の数学 和算 わさん にチャレンジ 6年算数 津山瓦版

8ページ目の記事一覧 masa ラボ 鸚鵡 オウム の会議は白昼夢 楽天ブログ

和算 Wikipedia

ピョートルさん 算額 和算 日本 数学 絵馬 奉納 神社 算数パズル 江戸時代の算数パズル 算額の問題 おまけ付き 日本人ってスゴい 算数クイズ 動画はこちら T Co Fxsalnygf2

文化庁 文化庁月報 連載 いきいきミュージアム エデュケーションの視点から

学校の課題の和算 江戸時代 明治維新の数学 問題なんですが 赤線部分がよく分かりませ Clear

和算の問題

Q Tbn And9gcsxffyyvjs6sm5iz769 9qactgqxogthrfhllxq0j3pmnubckd0 Usqp Cau

江戸ものがたり 第五話

和算 Wikipedia

知多半島の算額の紹介で す 知多半島 半田グルットまるわかり

算額から見える江戸時代の数学文化の素晴らしさ 08 Goo何気無い日々が心地よい安寧

江戸ものがたり 第五話

腕試し問題 幾何の問題 江戸の数学

Asahi Com 小中学校の算数 数学 鶴と亀 和算で頭の体操 教科show 小中学校 教育

ヤフオク 和本47 和算6 手書き問題集 文久3年 元治元

15 算額 江戸時代の数学 Imujii S Page

日本の数学 和算 わさん にチャレンジ 6年算数 津山瓦版

江戸時代の数学 和算 は何であって何でないのか 柞刈湯葉 Yuba Isukari Note

江戸時代の数学レベルがすごすぎる すごい石炭部の活動

江戸期の数学書 塵劫記 じんこうき が大流行 えどえどアートらいふイラストレーター百々敬子

東大寺の大仏が風呂に漬かるには湯は何リットル必要か 和算絵馬 って知ってる Zakzak

算額から見える江戸時代の数学文化の素晴らしさ 深川英俊 論座 朝日新聞社の言論サイト

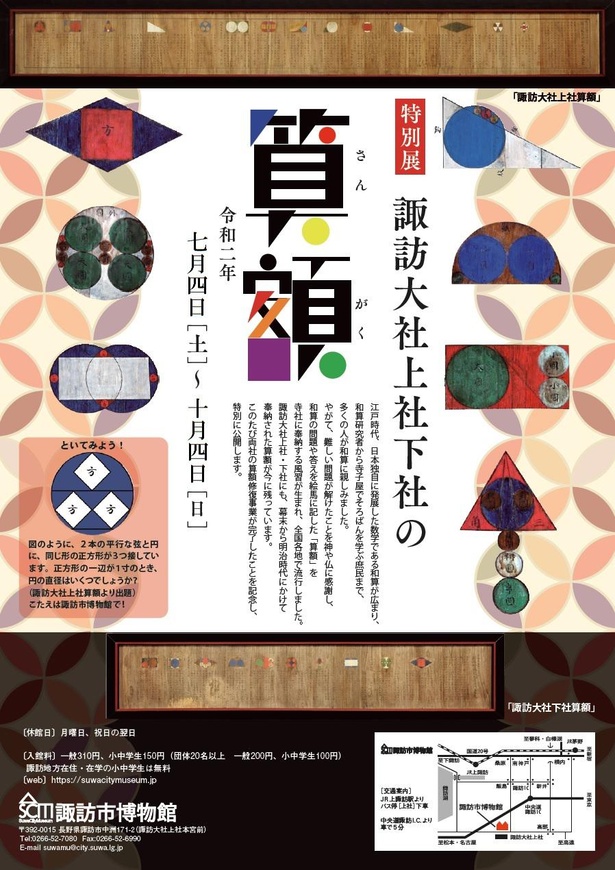

江戸時代の数学の問題に挑戦 長野県の諏訪市博物館で 諏訪大社上社下社の算額 開催中 ウォーカープラス

Wasan

武士や農民が数学で腕比べ 和算文化は江戸の華 Nikkei Style

江戸時代の数学 和算 は何であって何でないのか 柞刈湯葉 Yuba Isukari Note

和算を絵馬にする文化 和算ナビ

江戸時代の 数学の学びの文化 算額の優秀解答を発表 応募総数1 068件の中から くふうを凝らした7解答が受賞 Sankeibiz サンケイビズ 自分を磨く経済情報サイト

問題に挑戦 和算ナビ

受賞者は10代女子学生6人 東大寺に奉納した算額優秀解答 リセマム

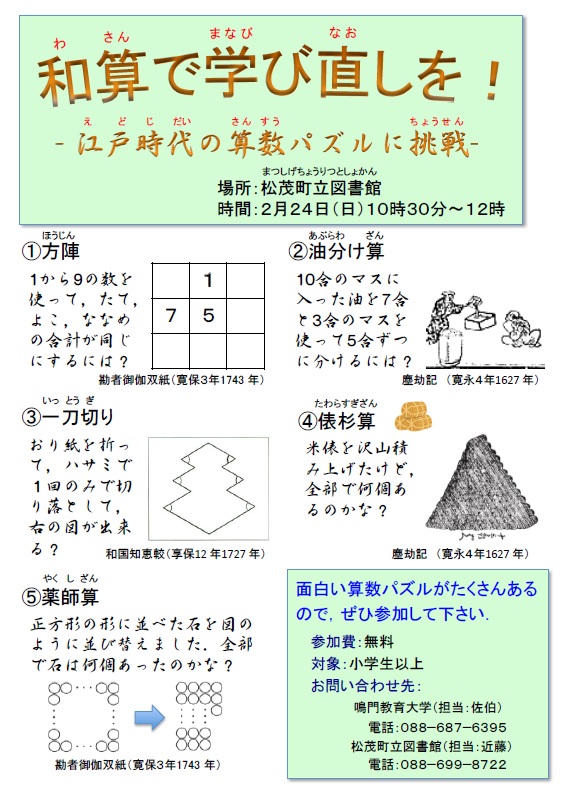

ワークショップ 和算で学び直しを 第2回を開催します 鳴門教育大学

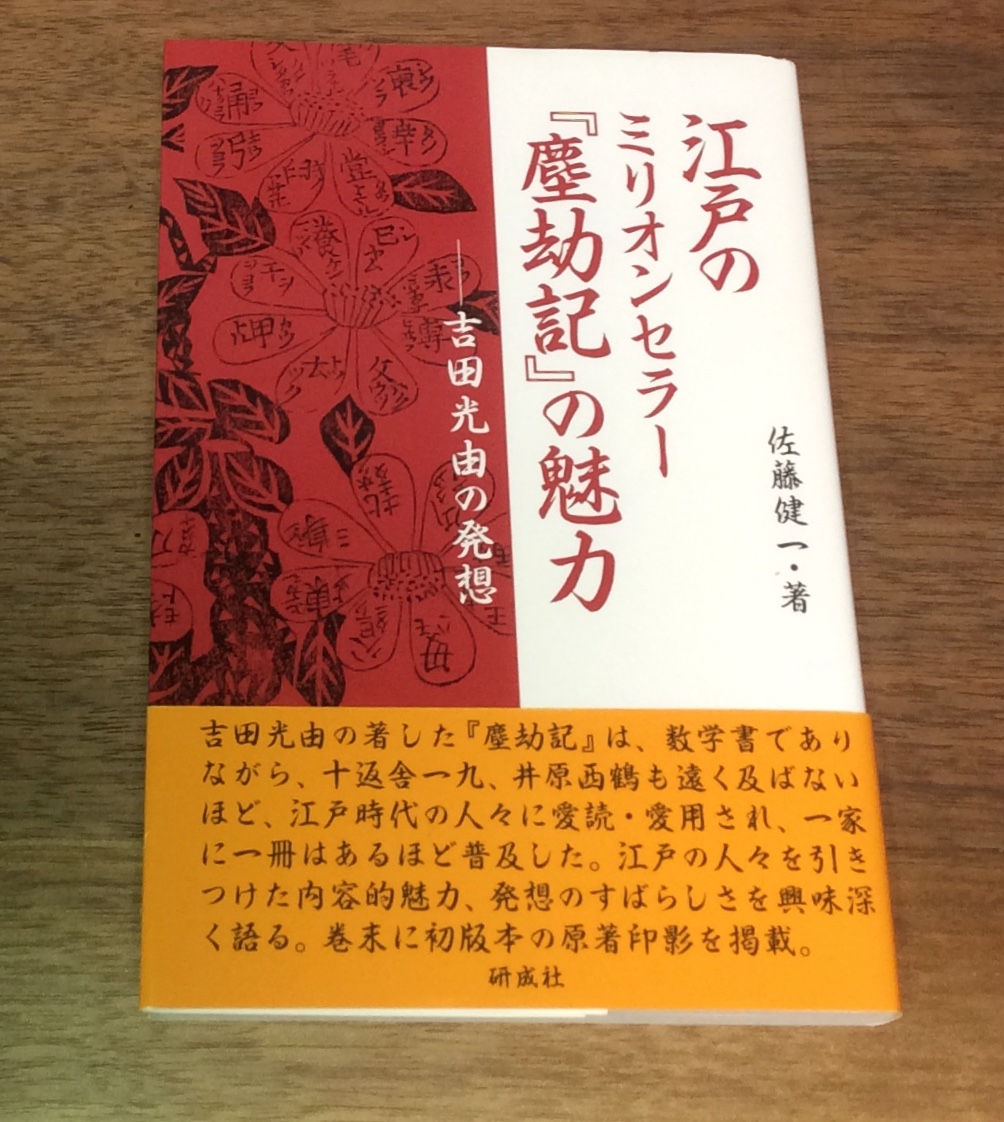

第1章 江戸時代初期 江戸の数学

和算で遊ぼう 江戸時代の庶民の娯楽 健一 佐藤 本 通販 Amazon

和算に挑戦

江戸時代の 数学の学びの文化 算額の優秀解答を発表 応募総数1 068件の中から くふうを凝らした7解答が受賞 公益財団法人 日本数学 検定協会のプレスリリース

美しい灯籠の配置は 東大寺に日本独自の 算額 奉納 朝日新聞デジタル

和算額 神社のススメ 神主のひとりごと

問題に挑戦 和算ナビ

日本の数学 和算 わさん にチャレンジ 6年算数 津山瓦版

算額1 2 3 公式ホームページ 公益財団法人 日本数学検定協会

日本の数学 和算 わさん にチャレンジ 6年算数 津山瓦版

令和2年度出題問題 和算に挑戦 一関市博物館

ものごとの理 ことわり を見通すこと 和算に恋した少女 青木文子の森羅万象

1

令和2年度出題問題 和算に挑戦 一関市博物館

05 天地明察 の算額 Imujii S Page

神戸女子大学 展示

にしがわカルタ 絵馬になった幾何学の問題 東京にしがわ大学

研究テーマ 研究の様子 資料 1 江戸時代の数学 数学 まとめ 2 素数探究 数学 まとめ 3 鉱石ラジオのメカニズム と利用 物理 まとめ 4 バウンド時のボールの回 転の変化について 物理 まとめ 5 いろいろな化学反応を利

平成30年度 和算で遊び 楽しもう 三春まちなか寺子屋 Find 三春 みはる観光協会 福島県三春町

学を楽しみ 知に遊ぶ 和算 がつなぐ物語 1 作新生が算額奉納 畑恵オフィシャルブログ

和算 第1回 俵杉算 小学生でもわかる塵劫記 じんこうき 算数星人の中学受験お役立ち情報

Q Tbn And9gcriqztqymvqp2ykdoqrmnnsnalcgxs05rdaourqmv754i Ykvhw Usqp Cau

腕試し問題 江戸の数学

平成30年度 和算で遊び 楽しもう 三春まちなか寺子屋 Find 三春 みはる観光協会 福島県三春町

Q Tbn And9gcqgrpcsgyoppld5mkwdr1eutxgoreuticdq1 Rjc1ixkbbwmbqs Usqp Cau

世界最高水準だった 江戸時代に起きた空前の和算ブーム 歴人マガジン

小 中 高 現場教師が語る幼児教育の大切さ コラム こぐま会 幼児教育実践研究所

一関市博物館 平成25年度和算に挑戦上級問題の解答例 世界変動展望

Eckl3qmbc2cv902cnwa746d81h1l Com Instructor Blog 0311wasan

マスマスプラス Vol 62 17年春夏号

算額の問題に挑戦してみませんか 日経サイエンス

和算の独創性を知る 涌田和芳 外川一仁 本 通販 Amazon

江戸期の数学 和算 解説 難問の解法 歴史紹介 冊子制作 大村の研究家 米光さん 長崎新聞

岩手県一関市 一関市博物館から 和算に挑戦 の解答を募集しています Facebook

和算と算額

親子で楽しむ 和算の図鑑 書籍案内 技術評論社

和算とは コトバンク

Wasan

歴史資料が伝える日本独自の数学 和算 上越市ホームページ

3 和算の展開 江戸の数学

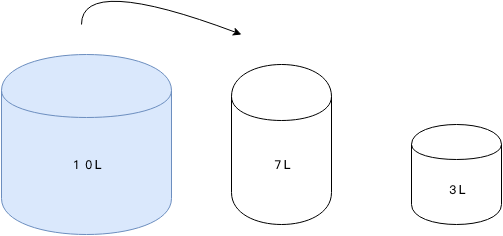

江戸時代の数学問題 油分け算

算額の問題に挑戦してみませんか 日経サイエンス

和算 Wikipedia

和算に挑戦

日本の数学 和算 わさん にチャレンジ 6年算数 津山瓦版

4 9 江戸時代の数学 和算について 数理科学分野別報告書

和算への誘い 数学を楽しんだ江戸時代 ブックレット 書物をひらく 健爾 上野 本 通販 Amazon

美濃 飛騨の国の和算の歴史

江戸時代の数学 和算 は何であって何でないのか 柞刈湯葉 Yuba Isukari Note

神部神社の算額 江戸 文化財mなび

2

腕試し問題 江戸の数学

江戸期の数学書 塵劫記 じんこうき が大流行 えどえどアートらいふイラストレーター百々敬子

平成18年度出題問題 中級問題 解答例 和算に挑戦 一関市博物館

ススメ 算法少年少女 和算に関する決定版といえるでしょう 算数星人の中学受験お役立ち情報

高崎 和算愛好会

第3章 家元制度 趣味としての和算 江戸の数学

国立国会図書館 Ndl 電子展示会を活用しよう その3 江戸の数学 は江戸時代に日本で独自に発達した数学 和算について解説しています 和算コレクション では当館所蔵の和算資料を多数掲載しています 江戸時代の数学の問題 解いてみませんか

江戸時代の日本の数学は世界トップレベルだったって本当

算額の問題に挑戦してみませんか 日経サイエンス

和算が発達した3つの理由 武士や農民が数学で腕比べ 和算文化は江戸の華 Nikkei Style

江戸時代の 数学の学びの文化 算額の優秀解答を発表 応募総数1 068件の中から くふうを凝らした7解答が受賞 公益財団法人 日本数学 検定協会のプレスリリース

素晴らしいぞ 算額をつくろうコンクール 数学のヒント

歴史資料が伝える日本独自の数学 和算 上越市ホームページ

江戸時代の数学の問題です 写真のように大円の中に小円が5つあり 小 Yahoo 知恵袋

Http School Gifu Net Ed Jp Ena Hs Ssh H22ssh Sc2 Pdf

和算の幾何をどう切り崩す 数学塾variee 吉祥寺

0 件のコメント:

コメントを投稿